研究 | 周少华:关于天目窑研究的几个问题

时间:2025-04-28 来源: 中国工艺美术学会 浏览量:

0 分享:

“天目窑”是一个学术概念,这个问题其实非常难讲,幸好中国美术学院的教授很睿智,将我们这次研讨会的主题定为“天目山窑文化”,非常精准的定位,非常智慧的讲法。

“天目窑”,既是一个新课题,又是一个老课题。其“新”在于,查阅文献,从唐宋始直到民国时期,在中国并没有发现“天目窑”的历史记载,所以可以认为这是一个新课题。其“老”在于,近些年来,经相关考古部门的考古调查与发掘确认,在今杭州属下的临安天目山一带确实有多个烧造青瓷、黑瓷与青白瓷的窑场存在,窑业的创烧年代上限可达北宋,南宋鼎盛时期,衰于元代(见姚桂芳老师《论天目窑》论文)。 这样来看,“天目窑”又确是一个老课题。我对它的兴趣产生得还算比较早,80年代末90年代初期,在浙江省博物馆工作时,曾阅读过时任杭州考古所所长姚桂芳老师所写的天目窑相关文章。姚老师是对天目窑研究有着重要贡献的人,那个时候她就反复强调这一课题,还曾对我说:“小周,你们年轻人搞古陶瓷,一定不要忘记天目窑。”所以即便不系统,但这些年来,我仍陆陆续续做了一些相关的工作。比如在2002年至2022年间,杭州市考古所对天目窑一处窑址的发掘是和浙江大学课题组合作的,我曾有过几次前往发掘现场的经历,所带的一个研究生毕业之后还直接在考古所就职,继续天目窑的发掘工作。天目山窑业遗址群,位于浙江省杭州市临安区於潜镇凌口、绍鲁和西天目乡境内,属宋至元代古窑遗址。该遗址群分布在天目溪上游南北向的东关溪北岸和丰陵溪南岸,从目前情况来看,有至少三块大型窑群区,正清溪沿岸的天目山窑区,和以敖干水库为界划分的东(绍鲁)、西(凌口)两个窑区,三处分布面积累计约6平方千米,堆积层厚为0.5~2米。(见图1、图2)天目山窑业遗址群自发现以来已进行多次调查,发现33处窑址,遗存堆积完整,窑床格局保存完好。

图1 天目窑窑场分布区域图

图2 天目窑窑场分布地理位置图

根据考古部门报道,天目窑的主要产品可分为青白瓷、青瓷和黑釉瓷三类,胎质坚硬、细腻;胎色有白色、灰色和灰白色;器型有碗、盆、盘、瓶、碟、盏、盅、杯、钵、罐、炉、盒、盂、灯、注、托、瓷饰品等几十种;装饰工艺有花口、白筋、凸棱、刻花、划花、印花、点彩等;装烧方法有迭烧和以碗、盘合覆作匣钵烧制。据不完全统计,青白瓷和青瓷约占总标本的70%,黑釉瓷约占30%。据姚桂芳老师介绍:“从西区采集到的标本看,黑釉瓷的质量要高出一筹。青白瓷有些器物往往由于欠烧或氧化还原不够,釉色泛灰黄或米黄。而黑釉器中则有部分金兔毫、银兔毫、鸡血红斑、玳瑁釉纹,乌黑釉闪蓝色变幻光晕的精品标本”。不过我本人并未见过高品质的标本,从目前可获知的考古报告来看,精彩的兔毫盏、鹧鸪斑、油滴或者曜变天目也尚未有发现。同时,烧成技术也以民窑为主,产品质量不高,跟我们想象的佛教用瓷以及日本国宝并不相同。但是,没看到不等于没有,不能忽视其存在的可能性。

由此说来,“天目山窑”在浙江陶瓷发展史上具有一定的历史地位,应该给予正名定位。2013年3月,国务院公布“天目窑遗址群”为全国重点文物保护单位。

图3 天目窑遗址被国务院授予全国重点文物保护单位

“天目瓷”是一种黑色带有紫及酱色釉彩及结晶的黑瓷器。人们习惯上便把这类黑釉瓷称为“天目瓷”,也称“天目釉”。但“天目瓷”一词,并非出自中国人之口,在学术界这是出口专内销的“外来词”。约在日本的镰仓时代(1192—1333年)(南宋绍熙三年和金明昌三年的年份至元统元年),日本来我国留学的僧人曾从天目山寺院把这种瓷盏带到日本,受到日本佛教界、饮茶界人士广泛珍爱。因源于浙江临安天目寺,故称它为“天目瓷”,于是后来日本人习惯上便把来自中国建窑、吉州窑和浙江临安窑相似的黑釉瓷通称为“天目瓷”,也称“天目釉”。日本学者的这种以器物特征来命名的方法与中国学者常以窑口所在地的地域名称为命名依据的方法是完全不同的。因此,两者不是在同一纬度可以讨论的。然而这样的命名并非个案,比如“克拉克瓷”。公元1602年,荷兰东印度公司在海上捕获一艘葡萄牙商船“克拉克号”,船上装有大量来自中国的青花瓷器,因不明瓷器产地,欧洲人名其为“克拉克瓷”。后续,许多国家包括日本,会有将景德镇青花瓷也称为克拉克瓷的习惯,但事实上,克拉克号船上的青花瓷并非都来自景德镇,也非来自单一窑口。所以,最初日本人将“从天目山来的瓷器”统称为“天目瓷”的行为虽不符合中国人的习惯,但也不是不可以。“天目窑”作为浙江地区的重要窑口,其称谓并不科学。

我国古陶瓷学界对窑口的命名通常是延续唐宋时期的习惯,以成熟窑业所在窑场的分布地域为界,以中心窑场区所在的州或府为“姓氏”而命名的。如“汝窑”即汝州地区所属窑业的总称,“越窑”即越州所属地区窑业之总称,“耀州窑”即耀州所辖地区窑业之总称,“定窑”和“处窑”等亦如此。当然,除州府外,还有以县名为“姓氏”而命名的,如“龙泉窑”。而天目山是自然山脉,并非是有行政界限的区域。通常窑口并没有按照山川来命名的传统,所以“天目窑”的称谓其实是存在问题的。以宋元时期临安(县)地区所属的窑场规模与窑业影响力来看,按照传统的命名习惯,本人曾提出应该称谓其为“临安窑”最合理。这与浙江东汉六朝时期的“上虞窑”、唐宋时期的“黄岩窑”一样,都是可以自立于中国陶瓷发展的历史长河中自成体系的窑口。本人提出的“临安窑”是一个全新的概念,乃指宋元时期临安县所属地域全部窑业的通称。它的产品包括黑瓷、青瓷和青白瓷等各类品种。

考证临安设县的历史:秦、汉时为会稽郡余杭县地;晋武帝太康元年(280年)更名临安县,隶属吴兴郡;唐垂拱二年(686年)析於潜置紫溪县,与临安、於潜同属杭州余杭郡;北宋太平兴国三年(978年),紫溪改名称昌化县。自宋以后,临安、於潜、昌化县建置和名称基本稳定,并且,北宋时属杭州,南宋属临安府,元属杭州路。

故宋元时期,窑业所在地基本属于临安(包括於潜、昌化)县辖区。它的空间范围包括临安县下所辖全部乡镇地区;时间范围界定“临安窑”起源于北宋,成熟在南宋时期,衰落于元末明初。

因此,从学术的角度,称谓“临安窑”比“天目窑”更为严谨、科学、合理。由于“天目瓷”一词来源于日本,而日本所谓的“天目瓷”是只看器物的形和釉色,不辨其来路窑口的,因此“天目瓷”的分类情况也较为复杂。

北宋晚期由于“斗茶”的特殊需要,烧制了专供宫廷、贵族、豪门、富人用的黑釉盏,胎体厚实、坚致,色呈浅黑或紫黑,但是黑釉瓷茶器并非南方独有,中国南北各地窑场都有生产。不过这些黑釉茶器传入日本后,被日本学者通称为“天目釉”,并根据不同的风格特征进行了分类,如将名贵的宋代铁黑结晶釉分为油滴、兔毫、曜变、星盏、黑定盏、鹧鸪斑、玳瑁、黄天目等“天目”系列;还有日本创造的本地天目瓷如:濑户天目、妙国寺天目等等。其中最著名的是“曜变天目”瓷。日本茶道界更为喜爱建窑、吉州窑和临安窑的器物,并且把历代保存下来的“天目瓷盏”视为国宝。

图5(A/B) “油滴”天目釉盏

图6 “兔毫”天目釉盏

图7 “鹧鸪斑”天目釉盏

鹧鸪斑天目从工艺技术层面上来说起源于油滴黑釉技术。古代中国北方山西、河南,南方福建建窑均有生产。因其表面的纹路类似鹧鸪鸟胸部的黑底白斑而得名。

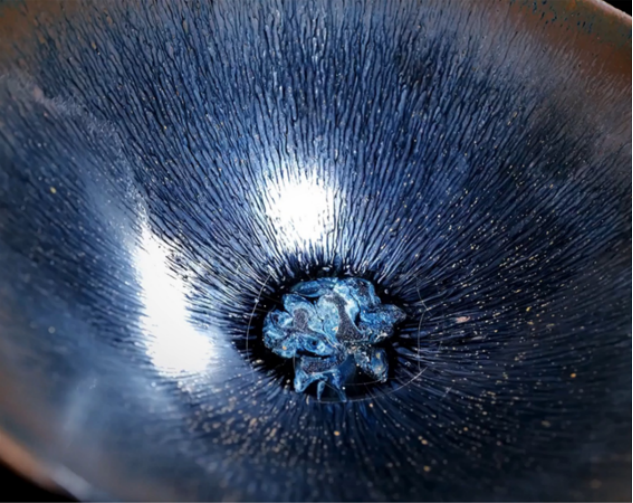

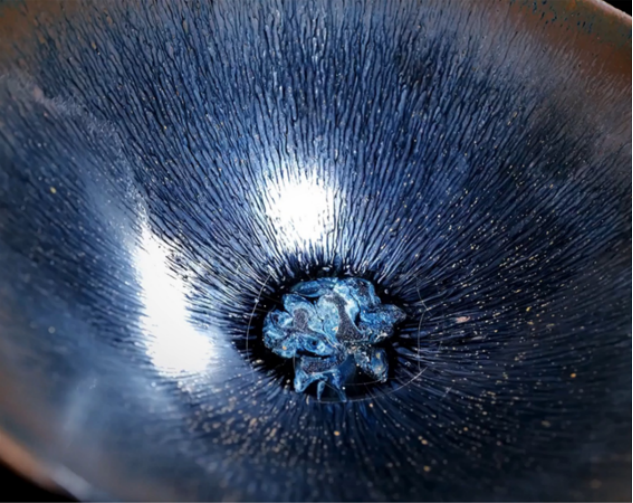

宋代传世的完整曜变盏如今在世界上仅存三只半(见图8),其中三只完整器分别收藏于日本的静嘉堂文库美术馆、藤田美术馆、京都大德寺龙光院,被奉为国宝级文物。

图8 “三只半”存世曜变天目盏

除此之外还有半只则是2009年在南宋临安城遗址(杭州东南化工厂原厂址)出土,由陆续发现的十几片瓷片拼组而成的曜变残盏。(见图9)

图9 被誉为半个 “国宝”的曜变天目盏

后经考证,原杭州东南化工厂厂址为宋廷都亭驿之所在。都亭驿位于南宋皇宫大门外,相当于今天的国宾馆。在专业人士看来,这“半只”的品质甚至胜过日本的三只完整器,可见,南宋时期的杭州(即临安府)确实有高品质天目的存在。此外,与残盏伴随而出的,还有铭刻“御厨”款识的寺龙口越窑产品,可知此件曜变原来确为南宋宫廷用瓷。我曾经做过天目瓷的仿制,进行过技术的还原,也调查过国内外所藏从东汉至宋元各个窑区的黑瓷标本,发现了南北方所产器物的一些明显区别。从表1、表2的化学成分上我们可以清晰看到南北方差异——比如烧成温度、吸水率。

表1 中国南北方历代黑釉瓷胎的

化学组成、吸水率及烧成温度

表2 历代黑釉瓷釉的化学组成(m%)

烧制黑釉瓷的胎需要含有较高比例的氧化铝、氧化铁(黑釉的形成与氧化铁的含量有一定关系)等。从表1可知,北方黑瓷的胎中三氧化二铝含量明显比南方瓷高5-10%,与之对应的烧成温度也一定比南方黑釉瓷高,这点在表1的数据也得到了证实——北方窑的烧成温度要比南方窑高50-100℃。同时,釉中的钙不宜太高,否则会影响高温下釉的流动性。一般而言,烧制兔毫釉是需要高温粘度较小、流动性较好的釉料;而烧制油滴和鹧鸪斑釉是需要高温粘度较高、流动性较低的釉料。并且烧制黑瓷,特别是兔毫、鹧鸪斑釉,需要持续高温一直烧到釉在表面产生明显的流动,并在高温下不同温区长时间保温才能产生美妙的釉面效果。综上,可以从数据中切实证明,早期的黑瓷是北方更好。

图10 陕西耀州窑生产的黑釉瓷茶器

把南方黑釉瓷(以浙江、福建为例)和北方黑釉瓷的胎体材料分析数据中的氧化硅与金属氧化物的组成(摩尔比)作一个分析座标(见图11),我们发现,浙江早期(宋以前)的黑釉瓷与宋元时期的福建建窑、江西吉州窑及北方山西、河南、河北的黑釉瓷是可以明显分辨的。

图11 历代黑釉瓷胎中氧化硅与金属氧化物的组成比(摩尔)

图11是我们做的化学成份分析,横轴是氧化硅含量,纵轴是金属氧化物含量,读图会发现各地的不同很容易区分。相信流入日本的产品如果做分析的话,拿化学数据也是能够判断大致产区范围的。

图12 历代黑釉瓷釉的化学组成(Al2O3/SiO2)分布图

另外,在做仿制的时候发现(见图12),想要烧成高品质的光亮釉,其化学成份配比一定要在如图黄线所圈的范围内,“逃出”这个范围就可能会无光或者开裂。这是调配黑釉瓷釉非常重要的工艺技术问题。

表3 宋代建阳兔毫盏胎的化学组成(m%)、烧成温度

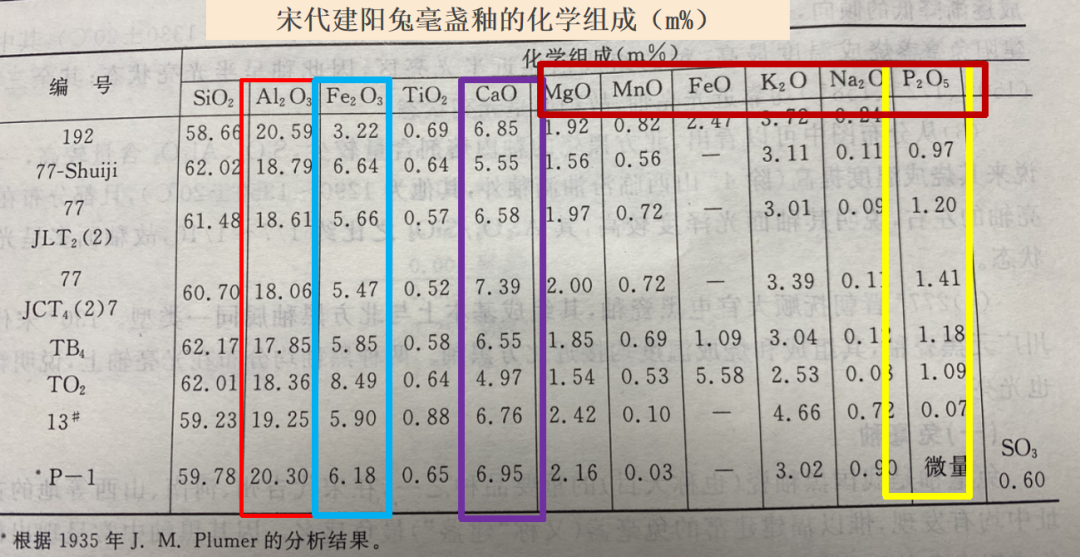

表4 宋代建阳兔毫盏釉的化学组成(m%)

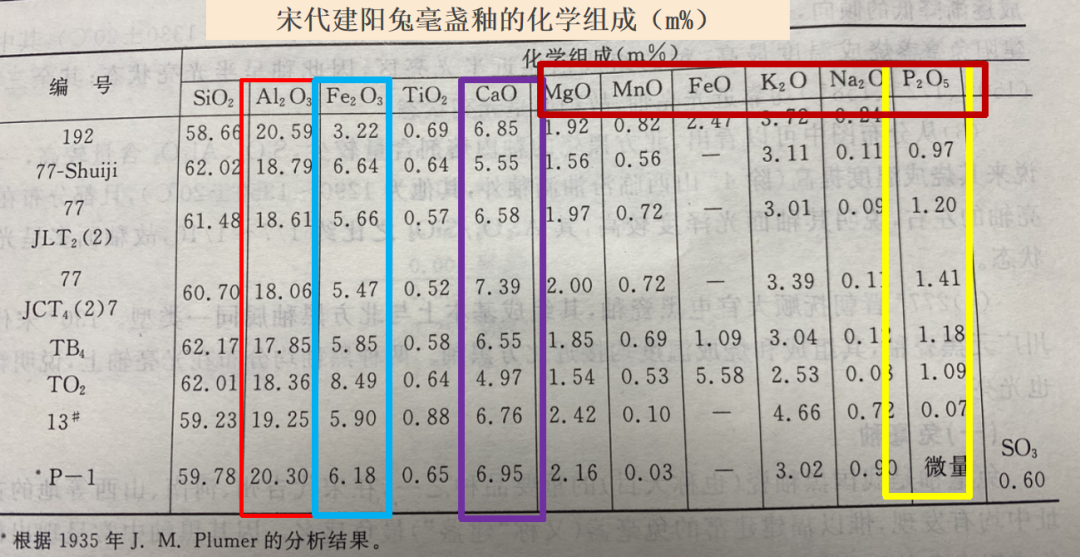

从表3、表4中我们可以看到宋代建阳兔毫盏釉的各项数据都与同时代的浙江青瓷有着非常大的区别。首先,它的烧成温度较高,通常达到1300-1330℃,这在当时南方窑口中是最高烧成温度了;其次,胎、釉中氧化铝和氧化铁的含量明显较青瓷更高,同时胎中的氧化铁比釉中更高;此外,釉中的钙含量较低,只有青瓷的二分之一。值得关注的是,五氧化二磷的含量比较高,氧化锰的含量也不容忽视。

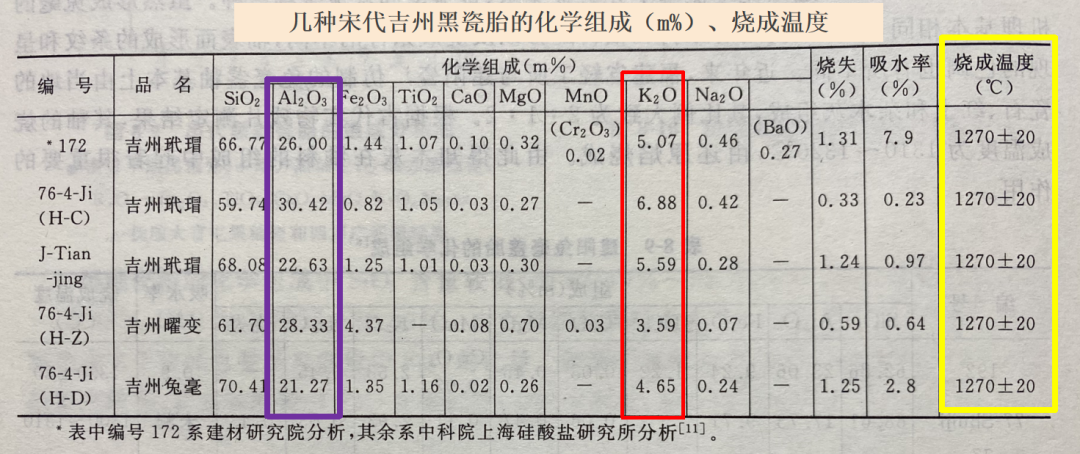

表5 几种宋代吉州黑瓷胎的化学组成(m%)、烧成温度

表6 几种宋代吉州黑瓷釉的化学组成(m%)

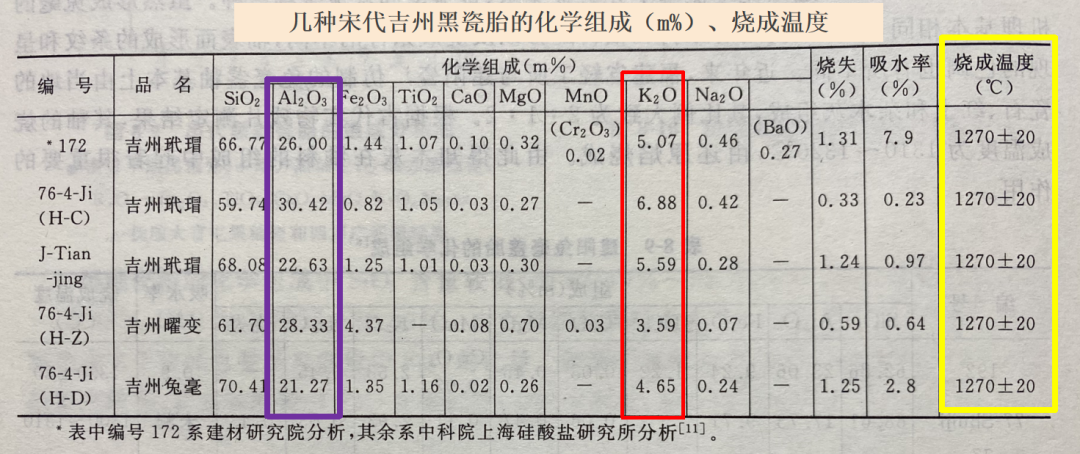

从宋代吉州窑黑釉瓷的胎釉化学组成的分析数据(见表5、表6)可以看到,它与建窑兔毫黑釉的胎釉有着许多不同的特点。宋代吉州窑黑釉瓷胎中三氧化二铝的含量更高,初看与北方窑口相似,最高达到30%,这在南方的古瓷中是不常见的;胎中氧化钾含量也明显更高,因此提升了高温熔融的性能,使得其烧成温度得以比建窑低,不需要超过1300℃,更易烧成。从釉的化学组成数据分析,吉州窑黑釉氧化铝的含量较低;氧化钙的含量较高,约比建窑兔毫釉高出3%;氧化钾、五氧化二磷的含量较高;而氧化铁的含量比较低一些。这样的成分使得吉州黑瓷釉的釉面光亮,质感明显要比建窑滋润;釉色多呈暗柿红色和不纯的黑色。(见图13)

图13 北方油滴黑釉盏

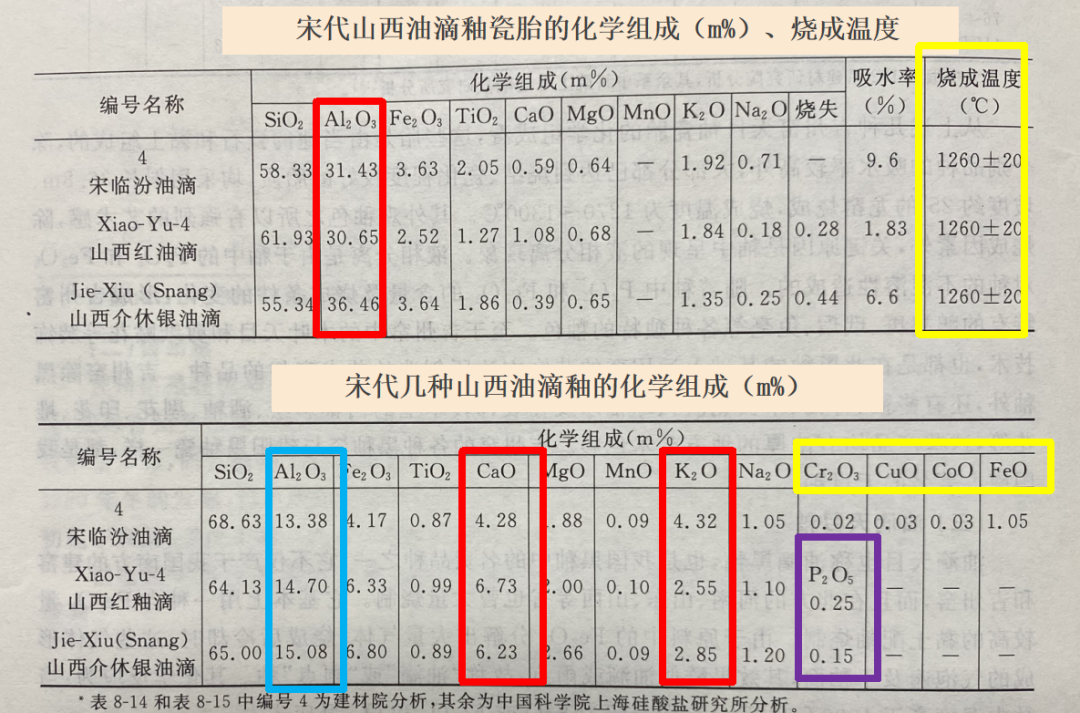

上:表7 宋代山西油滴釉瓷胎的化学组成(m%)、烧成温度

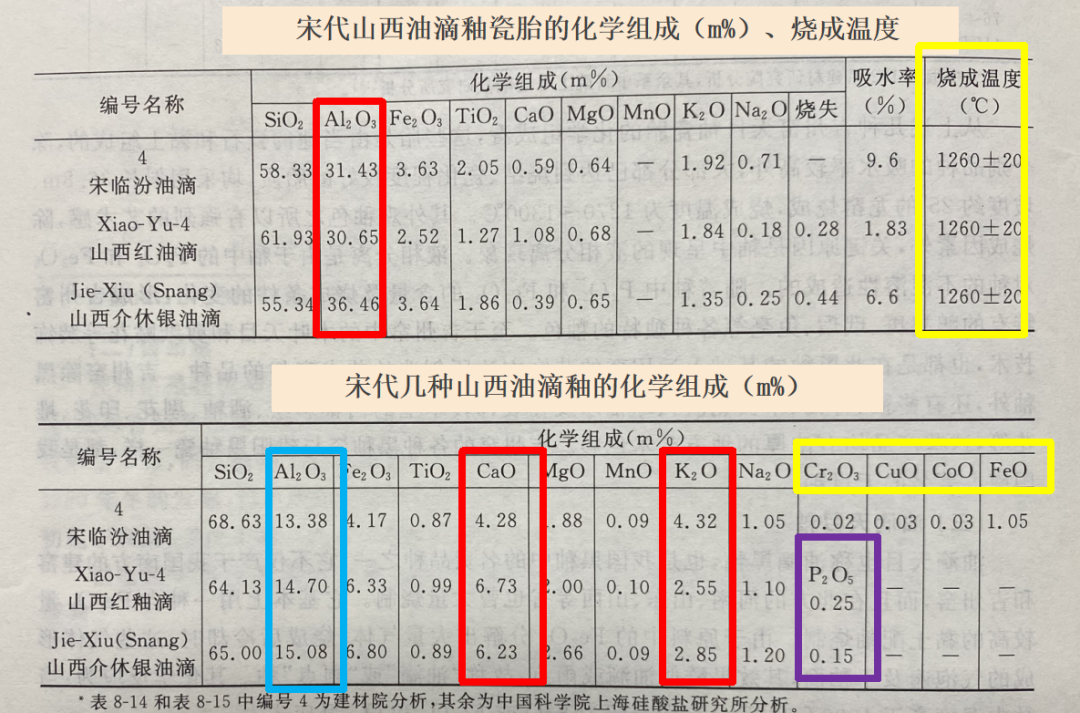

下:表8 宋代几种山西油滴釉的化学组成(m%)

从山西油滴釉胎体的化学组成看(见表7),显然氧化铝的含量非常高,已超过30%;烧成温度约在1260℃左右,故胎体瓷化程度不高,因此成品密度不高,吸水率较高,同时手感较轻,似陶质胎。而其釉料化学组成的特征是(见表8):氧化钙含量较低,氧化钠含量较高。由于钾钠是高温熔剂,此二者含量高则对釉成熟温度产生影响,因此大大降低烧成温度。“天目瓷”的成釉机理主要可以归纳为“流”和“结”两个关键过程。“流”即流动,是产生兔毫釉的必径之途;“结”是结晶,为产生油滴和鹧鸪斑不可或缺的过程。简单描述:兔毫釉是先流后结,边流边结;油滴与鹧鸪斑釉则是先结后流。兔毫曜变黑釉是中国所有陶瓷里面高温烧成最复杂的,比任何一种瓷都要复杂。首先因为高温下,黑釉做热释光很难;其次,因为成分中有磷,还有这么多活跃的有色金属,如氧化锰、氧化铁、氧化亚铁、钛等等,使得黑釉的呈色比较复杂;同时,想要使釉色的变化更加丰富多彩,还需要通过对烧制过程中不同时间段的氧化与还原气氛进行掌控。

图14 宋代建阳兔毫盏实物图局部

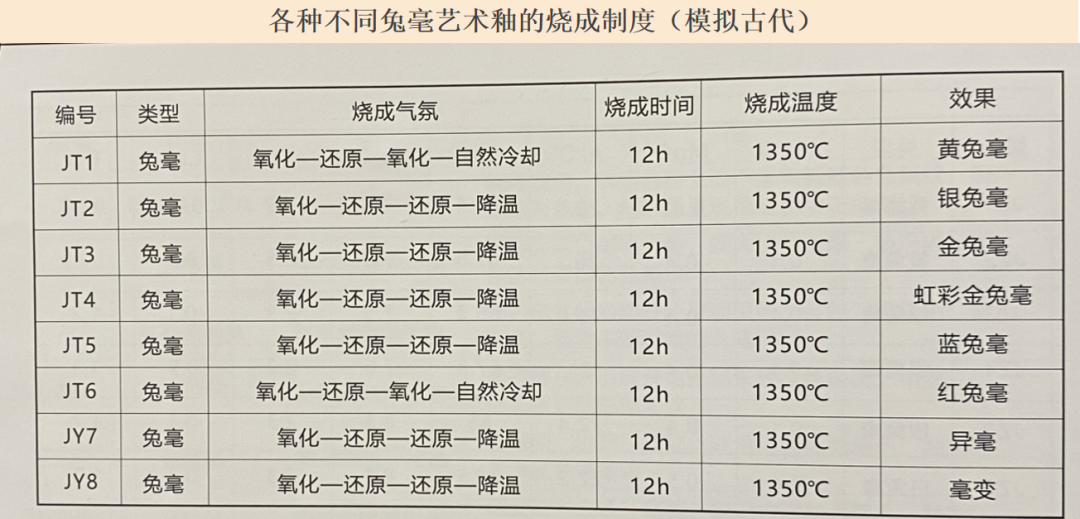

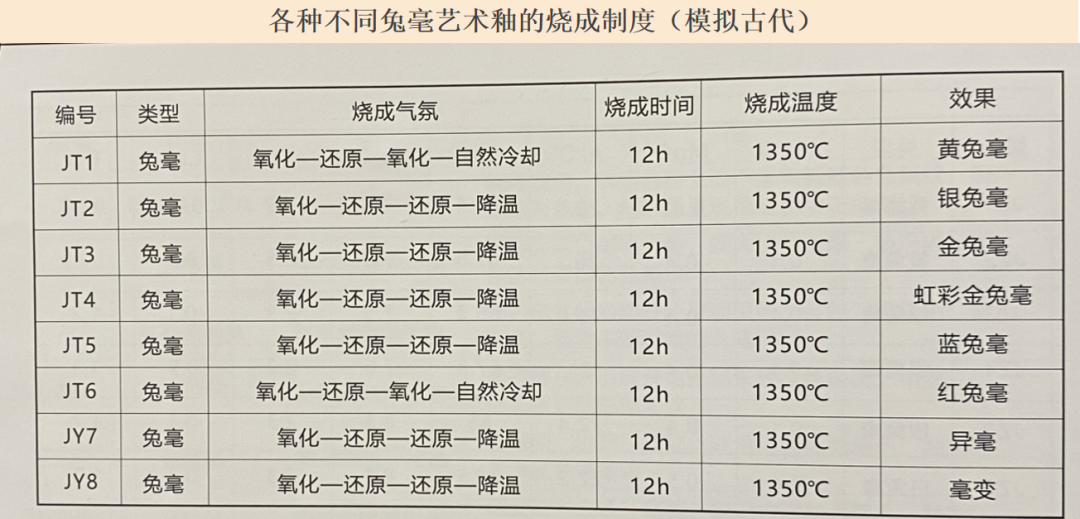

图14展示的是兔毫釉的局部,想要产生这种“流”的效果,温度起码超过1300℃以上,但是最为重要的其实是达到高温之后的降温过程,尤其以降温与保温的时长为关键中的关键,一般烧青瓷降温要花费10个小时,而烧兔毫则要15个小时以上,有些特色釉还需要二次烧成。所以,不同的氧化还原步骤、不同的降温方法以及降温程度,都是形成不同兔毫釉的秘密。表9是福建一位当代建窑非遗传承人提供的烧成制度,非常值得研究参考。

表9 各种不同兔毫艺术釉的烧成制度(模拟古代)

我的团队曾专门做过关于烧成制度的研究,统计整个烧成过程中的变化,包括:烧成时间、烧成温度、窑内气氛(氧化与还原),还有最为重要的保温温度和保温时间的掌控。与一般的青瓷烧制比较,黑釉的烧成曲线显然要复杂得多。(见图15)

图15 免毫黑釉烧成曲线图

我们烧青瓷(以龙泉窑为例),一般到900℃左右的升温速度很快,然后开始还原,稍慢一点逐渐到达预设的最高温度,待关掉窑门后温度自然就下来了。但是要烧成兔毫,就还需要有很长时间的保温,有的时候还需温度回升上去,再保温、再逐渐降温,这是烧成当中很难的地方,也是有诀窍、可操控的地方。

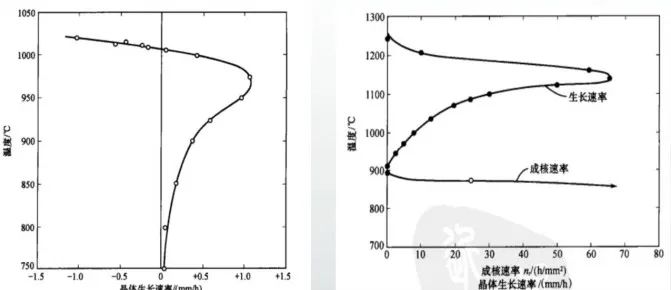

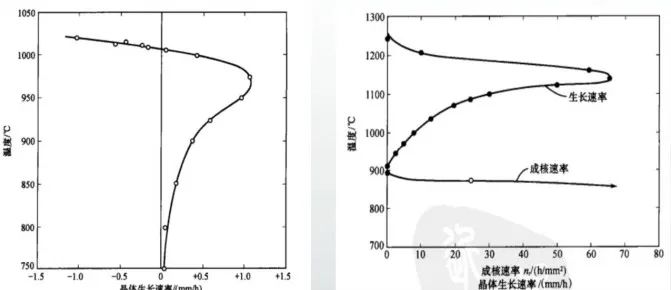

图16 高温保温阶段晶体生长曲线

形成兔毫盏的颗粒需要结晶,结晶需要先成核,900℃上下是核较为容易形成的温度范围。核形成以后还要生长,因此需要控制温度,太高会化掉,太低也不行,所以900-1200℃+这个温度范围是核长大的区间,而核成长的速率一般被称为烧成当中的成核“机理”。当然,釉面成核的关键不是在升温阶段,而是在降温后的保温阶段。同样,烧油滴釉对窑炉和保温的技术要求也非常高,需在窑中采用还原焰约1300℃烧成。在总约70个小时(三天三夜)的烧成时间中,由1300℃高温冷却到1000℃的过程大约占据了20个小时,期间如果窑内的火候掌控恰当就可以形成美丽的油滴纹和曜变纹。一般认为,“天目釉”的结晶是釉中之关键。结晶通常分为“成核”“结晶”及“晶体长大”三个过程。成核的过程中会“分相”,产生铁的分解,分解的空隙排出气泡,复杂的有色金属——尤其是较为活跃的如铜、铁、钴等——会随着气泡上升,滞留在釉层表面,形成神秘且五彩斑斓的晶核。接着,随着保温时间的增加,晶核开始长大,并慢慢形成较大斑块晶体。不能结晶的分相釉则形成了大小不一的釉泡,这是由于在小气泡渐渐变成大气泡的过程中,釉在高温下粘度增大,大气泡难以移出釉体外导致的,这就好似水烧得将开未开时,水面下会聚集大量的气泡。待到冷却后,就逐渐形成了油滴釉。另外,只有在合适的温度、合适的气氛及达到合理的长时间保温条件下,才能进一步将油滴的颗粒“养”大,形成更高品质的鹧鸪斑。现在也有一些仿制比较好的“曜变天目”,是以建窑生产的1300℃左右重还原气氛下烧成的黑釉盏为基底,用软笔蘸取由Ag粉、Pb粉和黏合剂调配的浆料,在盏的内外壁点绘斑核,斑核的分布与集群方式有一定随意性,一般内壁多且较为密集,外壁稀疏。然后在1000℃左右的还原气氛下进行二次烧成,获得成品。

周少华,浙江大学艺术与考古学院教授

责任编辑:张书鹏

文章来源:非遗研培

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会。